송재윤의 슬픈 중국: 변방의 중국몽 <12회>

사람에게 이름은 인격(人格)의 집이다. “내가 그의 이름을 불러주었을 때/ 그는 나에게로 와서/ 꽃이 되었다”는 김춘수(金春洙, 1922-2004)의 시구처럼 인간에게 이름은 자아의 거처이며 의식의 출발점이다. 소설 “투명 인간(Invisible Man)”으로 유명한 미국 흑인 작가 랄프 엘리슨(Ralph Ellison, 1913-1994)은 “타인이 선사한 이름을 인간은 자기 것으로 삼을 수밖에 없다”고 썼다. 누구인가 나에게 붙여준 이름은 내가 누구인지 알려주는 내 존재의 기호(記號, sign)이다. 만약 우리를 가리키는 존재의 기호가 우리의 현재 이름이 아니라 “말똥(馬㖯)”이나 “암캐(雌介)”처럼 흔하디흔한 조선 노비의 이름이었다면, 우리는 과연 지금 무엇이 되었을까?

미치광이 전술인가, 노비제의 유습인가?

한국어의 존댓말은 부드럽고 아름답지만, 반말은 거칠고 상스럽다. 50세의 공직자를 향해선 “어린놈” 타령하고 대통령 부인을 두고선 “암컷” 운운하는 정치권의 폭언과 망발의 릴레이를 보면서 문득 드는 질문이다. 글로벌 팝 문화를 이끄는 오늘날의 한국 사회에 왜 그토록 투박하고 저열한 연령차별과 여성 혐오의 문화가 남아있는가? 언제 어디서든 위아래를 가려 말을 높이거나 낮추는 한국 특유의 언어 차별은 대체 어디서 비롯되었는가?

조선에서 500년 지속됐던 광범위한 노비제의 영향을 무시할 수 없을 듯하다. 조선은 한때 인구 절반을 노비 삼아서 하대하고 천시하고 가혹하게 부렸던 노비제의 나라였다. 관습의 힘은 강하고도 질기다. 오늘날 한국 사회에서 과거 신분제의 유습을 찾기란 어렵지 않다. 시대가 바뀌어도 과거에서 이어받은 문화와 관습은 좀처럼 바뀌지 않는다. 급변하는 사회에서 흔히 관찰되는 문화 지체(cultural lag)의 현상이다.

10여 년 전 한반도 남동부의 어느 아름다운 예향(禮鄕)에서 나고 자랐다는 한 학자에게 직접 전해 들은 이야기다. 열 살 남짓했을 때 그는 집안 심부름으로 푸줏간에 가서 나이 지긋한 주인에게 “돼지고기 한 근 주이소!”하고 존댓말을 하자 뒤에 서 있던 “동네 아제가 귓방망이를 쌔리 갈기며 ‘으데 천한 백정에게 말을 높이고 그래 쌌노!’” 했단다. 1970년대까지 한국 사회에 그토록 가혹한 신분 차별의 유습이 남아있었음을 말해주는 사례이다. 진정 인간 사회에선 악습(惡習)이 양속(良俗)을 구축(驅逐)해야만 하는가?

짐승의 똥오줌으로 불리던 조선 노비들

노비는 성(姓, surname)이 없었다. 성이란 가부장 사회의 전통에 따라 부계(父系)의 혈통을 나타내는 가족 이름(family name)이다. 노비는 신원을 모계로 추적해 기록할뿐더러 언제든 다른 주인에게 상속되거나 증여되거나 팔려 갈 수 있었기에 성을 따로 가질 이유도 없었다. 노비는 언제든 주인이 원할 때면 가족을 떠나 입역(入役)할 준비가 되어 있어야 했다. 조선 노비는 가족 단위가 아니라 제각각 개별적으로 노주(奴主)에게 소유된 존재였다. 같은 가족인데 주인이 다 다른 경우도 드물지 않았다.

조선 노비제의 가혹함은 노비의 이름에서 극명하게 드러난다. 돌쇠(乭金)나 마당쇠(馬堂金), 방자(房子) 등 널리 알려진 사내종의 이름은 그래도 괜찮은 편이다. 삼월(三月)이나 구월(九月이), 막동(莫同)이나 끝동(末叱同)처럼 태어난 달이나 순서에 따라 붙인 이름은 그나마 좋다. 빗자루(光自里), 소코리(小古里), 화덕(禾里德)처럼 생활 도구를 딴 이름도 그러려니 할 수 있다.

도야지(道也之, 刀也只), 강아지(江牙之), 송아지(松牙之), 두꺼비(斗去非) 등 짐승이나 미물에 빗댄 이름부턴 악의가 읽힌다. 더부사리(多夫沙里), 담사리(淡沙里) 등 빈한 처지를 노골적으로 가리키는 이름은 평생 종으로 더불어 살거나 담장 아래 붙어 살라는 주문(呪文) 같다. 곱단(古邑丹), 넙덕(汝邑德), 작은년(自斤連), 어린년(於仁連) 등처럼 외모 특성을 딴 이름은 여성을 노리개 삼는 문화를 보여준다. 마침내 개부리(介不里), 개노미(介老未), 개조지(介助之), 소부리(牛不里), 거시기(巨時只) 등 짐승의 성기에 빗댄 이름을 볼 때면 할 말을 잃게 된다.

한평생 그런 이름으로 불렸던 사람들은 이 세상에서 어떤 상처를 안고 살아가야 했을까? 내 본명이 개똥(犬㖯)이고, 동생의 본명이 말똥(馬㖰)이고, 아들의 본명이 소똥(牛㖰)이라면 진정 어떠했을까? 내 딸이 암캐나 누렁개였다면?

학대당한 흑인 노예들의 멋진 이름들

전 세계 노예제 연구의 성과 중엔 문서에 등장하는 노예 이름들에 대한 섬세한 분석이 다수 존재한다. 예컨대 미국 사우스캐롤라이나에서 17세기 말부터 200년에 걸쳐 아홉 개의 대규모 쌀 생산 플랜테이션을 경영했던 볼(Ball) 가문은 1720년부터 1865년까지 소유했던 수천 명 노예들의 출생 및 사망 기록을 남겼다. 그 장부에 적혀 있는 노예들의 이름자를 시기별로 상세하게 분석해 보면 그 지방 노예의 생활상과 변화하는 의식구조에 관한 많은 정보를 알아낼 수 있다.

노예주는 노예들을 혼동 없이 식별하기 위해 다양한 이름을 사용했다. 그 결과 그 농장에서 태어난 제1세대 노예들부터 대부분 성(姓)을 갖게 되었으며, 직계 가족뿐 아니라 친척까지 같은 성을 공유하는 사례도 발견된다(Cody, 1987, p.572). 이후 노예들이 기독교도가 된 후에는 성경 이름들을 취했다. 아울러 노예들은 성경 가르침대로 가부장적 가족제도를 형성하면서 가족 이름을 공유하게 되었다. 예컨대 윈저(Windsor)와 앙골라(Angola) 아메(Ame) 부부는 1743년부터 15년에 걸쳐 두 아들과 다섯 딸을 낳았는데, 플랜테이션 주인이 그 아이들의 이름을 지어주었다. 예컨대 1743년 성탄절에 태어난 큰아들은 크리스마스(Christmas), 이듬해 부활절 하루 전에 태어난 딸은 이스터(Easter)라는 이름을 받았다(같은 논문, p. 573).

노예제가 아무리 성행해도 상식이 있는 사람들이라면 같은 인간의 이름을 말똥이나 소똥, 암캐나 누렁개 따위로 지어 부르기란 쉽지 않다. 1761년 어느 백인 노예주의 일지를 보면, 그가 사들인 노예들은 나에미나(Naemina), 쿠바(Coobah), 수키(Sukey) 등의 아프리카 이름을 받거나 마리아(Maria), 폼페이(Pompey), 윌(Will), 딕(Dick) 같은 평범한 영어 이름을 갖게 되었다. 장구한 인류사의 상식이 그러하다. 불교가 성행하던 고려시대 노비들은 만적(萬積), 덕적(德積), 금광(金光), 평량(平亮) 등 모두가 거룩한 불교식 이름으로 불렸다(이영훈, 2018). 놀랍게도 성리학의 나라 조선에 와서야 지극히 예외적으로 노비 이름이 더럽고 하찮은 오예(汚穢)의 비칭(卑稱)으로 변해버렸다는 사실을 과연 어떻게 설명할 수 있을까?

물론 동서고금의 다양한 지역에서 노예에게 짐승 이름을 붙여서 낮춰 부른 사례가 없지는 않다. 예컨대 17세기 대서양을 누비던 노예 사냥꾼들은 아프리카에서 포획한 노예들을 지칭할 때, 사내들은 버크(Buck, 수사슴)이나 쇼우트(Shoat, 새끼 돼지)로, 계집들은 웬치(Wench, 처녀)나 필리(Filly, 암말) 등으로 통칭하는 경우가 흔히 있었다. 사내 노예는 중장년이 되어도 보이(Boy, 소년)라 불렀다. 하지만 그러한 악습은 그다지 오래가지 않았다. 흑인 노예들은 백인과 크게 다르지 않은 정식 이름을 갖게 되었고, 어른이 된 사내 노예는 보이가 아니라 엉클(uncle, 아저씨)이라 불렸다.

미국학계의 한 연구에 따르면, 1619년에서 1799년 사이 장부에 기록된 972명 흑인 남자 노예들을 이름을 보면, 톰(Tom), 해리(Harry), 샘(Sam), 위(Will) 등이 대부분이었다. 시저(Caesar)나 프린스(Prince) 같은 고귀한 신분의 이름도 보인다. 같은 시기 흑인 여자 노예들의 이름도 베티(Betty), 메리(Mary), 제인(Jane), 해나(Hanna), 사라(Sarah) 등이 가장 많았다. 노예제 초창기부터 미국 남부의 노예주들은 적어도 노예의 본명을 개똥, 말똥 따위로 짓지는 않았다. 채찍으로 등짝을 후려갈길지언정 짐승의 똥오줌을 노예의 이름으로 삼는 짓은 하지 않았다는 얘기다.

천한 이름, 노비를 노예화하는 간교한 장치

대체 왜 조선 양반들은 자기 노비들에게 그토록 모욕적이고 혐오스러운 이름을 부여했을까? 노비의 뇌리에 노예 의식을 각인하려는 노주들의 간지였을까? 영아 사망률이 높던 시절 악귀를 쫓고 재앙을 물리치려는 민간신앙의 반영이었을까? 관련된 사료를 좀처럼 찾아볼 수 없어 그 이유를 확실히 알 순 없다. 다만 주인이 날마다 노비의 비천한 이름을 외치며 호령할 때 발생하는 커다란 사회적 효과는 쉬이 짐작할 수 있다.

그 효과는 고대 율법에 따라 중죄인에게 내리는 육형(肉刑)의 원리와 상통한다. 코가 잘리거나 얼굴에 문신을 받거나 발꿈치를 잘리는 가혹한 신체형을 받은 중죄인은 그 순간부터 인간 사회 내부에서 불가촉(不可觸)의 천민으로 전락할 수밖에 없었다. 육형은 그렇게 죄인과 일반 백성을 분리해서 차별하기 위한 잔혹한 장치였다.

세계사의 여러 노예제를 돌아보면, 노예와 자유민을 눈에 띄게 구분하기 위해 도입된 여러 장치가 보인다. 문신을 새기거나 머리 스타일이나 복식을 달리하는 조치 등이다. 미국의 흑인 노예처럼 피부색이 달라서 노예와 자유인의 분간이 전혀 힘들지 않았다. 고대 그리스나 로마처럼 같은 인종, 비슷한 사람들이 노예로 전락하는 경우엔 이마나 팔다리에 특별한 문신을 새기는 경우가 흔했다. 노예의 몸에 식별할 수 있는 노예의 표식(標式)을 찍는 관례였다.

노예제에서 가장 곤란한 상황은 동족이나 이웃 부족을 노예 삼을 때에 발생한다. 조선의 노비제는 긴 세월 같은 공동체 속에서 함께 살아온 멀쩡한 이웃 사람들을 일천즉천(一賤則賤)의 원칙에 따라 천민으로 전락시킨 부조리한 제도였다. 그러한 부조리를 은폐하기 위해서 양반은 노비에게 비천한 이름을 주고는 귀에 못이 박히도록 그 이름을 부르며 호령했다. 노비의 비천한 이름은 세상 사람들이 노비를 노비로 인지하고 확인하고 차별할 수 있게 하는 사회적 오명(social stigma)이었다.

방자, 향단이, 돌쇠, 마당쇠, 종말, 끝둥이, 삼월이, 사월이, 시월이, 황진이 등등 조선에선 누구든 그러한 노비의 이름을 갖게 되면 한평생 노비로 살아갈 수밖에 없었다. 지금도 한국 사람들은 노비 이름만 들어도 대번에 그들이 노비였음을 알아챌 수 있다. 노비의 비천한 이름은 노비를 노비로 만드는 브랜드-마크(brand-mark)였다. 동시에 노비의 뇌리에 노예 의식을 주입하고 노비의 몸뚱이에 노예적 근성을 심는 문화적 세뇌 장치였다. 태어난 순간부터 도야지나 더부사리나 개부리나 개노미로 불린다면, 누구든 노비가 될 수밖에 없다.

결론적으로 조선 노비의 비천한 이름은 그들의 영혼에 아로새겨진 노예의 표식이었다. 얼굴에 문신을 받은 노예는 언제든 주인을 향한 저항심과 적대감을 가질 수 있다. 반면 한평생 “빗자루”나 “소코리,” “개부리”나 “개조지”로 불린 노예는 절대로 쉽게 주인에게 저항심을 가질 수가 없다. 나면서부터 멸시와 조롱을 겪으며 노비의 정체성을 체화했기 때문이다. 노예 연구의 석학 올란도 패터슨(Orlando Patterson, 1940- )이 주장하듯, 그들은 몸은 살아 있지만 자유를 박탈당한 채 사회적 죽음(social death)에 내몰린 존재였다. 조선 노비제의 존속 비밀이 그 수많은 노비의 천한 이름들 하나하나에 숨겨져 있다고 하면 과언일까?

자유를 외치는 현 정권, “노비 인명사전”을 편찬해야

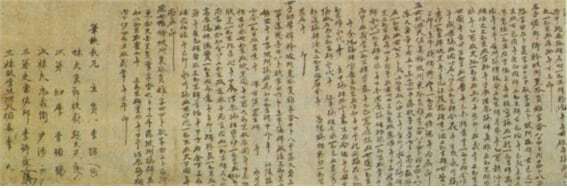

놀랍게도 한국학계엔 지금까지 노비의 이름을 분석한 제대로 된 연구가 거의 없는 듯하다. 양반가 분재기(分財記)에 무수히 등장하는 그 숱한 노비들은 학적 탐구의 대상이 아니라고 여겼던 까닭인가? 양반가 재산 목록에 노비로 기재된 역사적 실존 인물들 한 명, 한 명은 역사의 과정을 묘사하고 설명할 때 큰 중요성이 없다고 판단했기 때문일까? 성현(成俔, 1439-1504)의 말대로 인구 절반이 노비였다면, 노비는 그야말로 전근대 한국사 연구의 핵심 주제라 할 수 있다.

“자유”를 최고의 가치로 선양해 온 현 정권은 한국학의 국제화를 위해서 조속히 국가 예산을 투입해서라도 “노비 인명사전”을 편찬하라 제안하고 싶다. 개똥, 말똥, 뒷간, 거시기, 어린년, 곱단 등 노비 이름 하나하나가 노비제의 실상을 보여주는 증거물이기 때문이다. 그런 역사의 증거물을 방치한 채로 국왕, 왕족, 사대부 문신 관료 중심의 역사를 기술해 봐야 한국 밖의 지식인들은 조금도 감동하지 않는다. 1970년대 한국의 시청자들은 아프리카에서 사냥꾼에게 잡혀 노예로 팔려 간 자기 조상의 일대기를 그린 미국 작가 알렉스 헤일리(Alex Haley, 1921-1992)의 <<뿌리(Roots)>를 보면서 깊은 감명을 받았다. 마찬가지로 세계인들은 조선 노비제의 실상이 어떠했는지 있는 그대로 알고 싶어 한다.

조선 성리학과 노비제의 상관관계

2016년에서 2019년까지 여름 방학마다 나는 한국학 중앙연구원 장서각에서 구미와 아시아의 유수 대학에서 한국학을 전공하는 10여 명의 석박사 학생들과 함께 조선시대 다양한 문서들을 강독하는 “장서각 여름 한문 워크샵(workshop)”을 감독했다. 세계 각국에서 모여든 20대 젊은 학인(學人)들과 함께 양반가 분재기에 등장하는 노비들의 이름자를 하나씩 짚어가며 해석할 때마다 나는 깊은 의구심에 휩싸였다.

밤낮으로 유가 경전만 읊었다는 조선 양반들이 어떻게 노비들에게 그토록 경멸적인 인격 비하의 이름을 부여할 수 있었을까? 조선 성리학자들이 말하는 “인(人)”이란 누구를 가리키는가? 노비를 제외한 인류를 의미하는가? 그렇다면 그들은 대체 무슨 근거로 노비를 인류에서 제외하였는가?

그들이 전개했던 사단칠정(四端七情)의 고담준론(高談峻論), 인성(人性)·물성(物性)의 성리(性理) 논쟁은 대체 다 무슨 의미였는가? 성리학이란 외래사상이 그들에게 노비를 개돼지라 불러도 좋다는 이념적 면허증을 주었는가? 유가 경전의 그 아름다운 경구를 밤낮으로 읽으면서 그들은 어떻게 같은 땅에 함께 살아온 이웃을 종 삼아서 짐승의 똥오줌이라 부리며 일상적으로 경멸하고, 천시하고, 모욕주고, 학대할 수 있었을까? 어떻게 성리학자들이 인간을 개돼지에 빗대 부르는 풍속을 조장할 수 있었는가? 요컨대 조선 성리학과 조선 노비제의 상관관계(correlations)는 무엇인가?

노예제를 연구하는 미국의 학자들은 지난 150여 년 동안 남북전쟁 이전 미국의 기독교와 노예제의 관계를 심층적으로 파헤친 굵직한 연구서들을 다수 펴냈다. 남북전쟁 전의 미국 남부는 기독교적 노예제(Chrstian slavery)의 사회였음을 누구도 부정할 수 없기 때문이다. 실제로 인구의 30% 이상이 노예였으며, 그들의 노동력이 경제적 생산 활동의 중추였고, 노예주를 포함한 절대다수 구성원은 기독교 신자들이었다.

지금까지의 연구 성과를 살펴보면, 기원후 1세기부터 미국 남북전쟁에 이르기까지 노예주들은 노예제를 정당화하기 위해서 기독교 성경을 이용했음을 확인하게 된다. 미국 남부의 노예주들은 성경이 노예제를 합리화한다고 믿었다. 그중에는 신이 아프리카의 이교도들에게 기독교를 전파하기 위해서 노예제를 만들었다고 주장하는 부류도 있었다. 물론 모든 기독교도가 노예제를 옹호하지는 않았다. 1680년대 필라델피아의 “독일마을 퀘이커교도들(Germantown Quakers)”은 미국에서 최초로 노예제 폐지를 부르짖으며 항거했다. 그럼에도 퀘이커교에서 노예제 폐지를 공식 입장으로 채택하기까지는 1세기가 걸렸다. 기독교의 전 역사에서 기독교와 노예제가 공존하고 있었다는 놀라운 사실을 발견하게 된다.

만민평등과 전 인류적 사랑을 설파하는 기독교가 어떻게 노예제의 옹호 논리로 악용될 수 있단 말인가? 물론 기독교가 노예제의 직접적 원인을 제공했다고 볼 수는 없다. 다만 양자가 큰 무리 없이, 때론 상보적으로, 장시간에 걸쳐 공존했다는 점을 부인할 수 없다. 역사에 무지한 기독교 신자는 그러한 상관성을 부인할지 모르지만, 인간의 역사는 모순과 부조리로 가득 차 있게 마련이다.

조선 성리학과 조선 노비제의 관계도 이와 다를 수 없다. 성리학의 나라 조선은 노비제의 나라이기도 했다. 세계 학계는 한국의 학자들을 향해서 양자의 상관관계를 더 적극적으로 구명하라 요구한다. 17~19세기 미국 남부가 기독교적 노예제 사회였다면, 15~18세기 조선은 성리학적 노비제 사회였음이 자명하다.

한 세기 넘게 구미 학계는 집요하게 캐물었다. 기독교적 도덕 공화국을 꿈꾸었던 미국의 기독교 시민들은 대체 어떻게 가혹한 노예제를 두 세기 넘게 지속할 수 있었는가? 역사의 진실을 탐구하는 학자라면, 조선 노비제에 대해서도 같은 질문을 던져야 한다. 성리학적 도덕 국가를 꿈꾸었던 조선의 성리학자들이 대체 왜 인구의 절반을 노비로 만들고선 개돼지의 똥오줌에 빗대어 부르며 500년 장구한 세월 동안 가혹한 신분제를 유지할 수 있었는가? <계속>

'보관용 기록집' 카테고리의 다른 글

| <제주올레 - 에필로그> (2) | 2023.12.01 |

|---|---|

| 사진 한장의 위력 (1) | 2023.11.28 |

| [朝鮮칼럼] 트럼프의 귀환, 현실이 된다면 (0) | 2023.11.27 |

| 교도소 담벼락을 걷다 (0) | 2023.11.26 |

| 무제 (0) | 2023.11.24 |